Ein kommentierter Überblick:

Geschichte des Geldes: Von der Antike bis zur digitalen Ära

Von Tauschhandel bis Kryptowährung – die faszinierende Evolution des Geldes spiegelt nicht nur die ökonomischen Fortschritte der Menschheit wider, sondern auch ihre kulturellen und sozialen Wandlungen. In diesem umfassenden Artikel erkunden wir die historische Reise des Geldes durch verschiedene Zivilisationen, seine Entwicklung von physischen zu digitalen Formen und beleuchten die tiefgreifenden Auswirkungen, die es auf Gesellschaft und Wirtschaft hat. Tauchen Sie ein in die Welt des Geldes, verstehen Sie seine Vergangenheit, Gegenwart und werfen Sie einen Blick auf die Zukunft des Finanzwesens.

Eine Einführung in die Geschichte vom Schmierstoff unseres Wirtschaftslebens. Für Kinder und Erwachsene.

Kurz zusammengefasst

- Ursprünge des Geldes: Geld entstand aus der Notwendigkeit, den Tauschhandel zu vereinfachen. Frühe Formen umfassten Warengeld wie Muscheln, Kakaobohnen und Vieh in verschiedenen Kulturen.

- Münzgeld: Die Prägung von Münzen, beginnend in Lydien um 650 v. Chr., revolutionierte den Handel, indem sie eine standardisierte Wertmessung bot.

- Papiergeld und Banknoten: Ursprünglich in China eingeführt, verbreiteten sich Papiergeld und Banknoten in Europa und veränderten das monetäre System grundlegend, unterstützt durch Banken und Staaten.

- Goldstandard: Eingeführt im 19. Jahrhundert, verknüpfte dieser Standard Währungen mit dem Wert von Gold, was zu Stabilität, aber auch zu Einschränkungen in der Geldmengensteuerung führte.

- Digitales Geld und Kryptowährungen: Die Entwicklung digitaler Zahlungsmethoden und Kryptowährungen hat neue Formen der Wertspeicherung und des Zahlungsverkehrs geschaffen.

- Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen: Geld beeinflusst die Wirtschaftsstruktur, soziale Hierarchien und hat weitreichende Auswirkungen auf politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse.

- Zukunft des Geldes: Zukünftige Entwicklungen könnten eine zunehmende Digitalisierung, die Dominanz von Kryptowährungen und weitere Veränderungen im globalen Finanzsystem umfassen.

- Interessante Fakten: Die Geschichte des Geldes umfasst ungewöhnliche Formen wie Steingeld auf Yap und Schokoladengeld im Ersten Weltkrieg.

Die Geschichte des Geldes ist eine Geschichte der Evolution und Innovation. Von den Anfängen des Tauschhandels bis hin zu den komplexen Finanzsystemen der heutigen Zeit hat Geld eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. In den nächsten Abschnitten werden wir diese Entwicklung genauer betrachten und verstehen, wie sich Geld von physischen Münzen und Banknoten zu digitalen Formen und sogar zu Kryptowährungen entwickelt hat.

Vorab: Wozu gibt es überhaupt Geld? Die Geldfunktionen

Geld ist ein allgegenwärtiges Element unseres Alltags und ein zentraler Baustein unserer modernen Gesellschaft. Es ist schwer vorstellbar, ein Leben ohne Geld zu führen. Geld spielt in der Lebensrealität von Erwachsenen und Jugendlichen eine existenzielle Rolle, auch wenn das Verständnis seiner Bedeutung oft oberflächlich bleibt.

- Die Zahlungsmittelfunktion des Geldes

Die primäre und augenscheinlichste Funktion des Geldes ist seine Rolle als Tausch- und Zahlungsmittel. Es erleichtert den Austausch von Gütern und Dienstleistungen, indem es eine vermittelnde Rolle einnimmt. Dies war ein entscheidender Schritt in der menschlichen Geschichte, da es den direkten Tauschhandel (Ware gegen Ware) ersetzte und so zu einer wesentlichen Vereinfachung und Erweiterung der Handelsmöglichkeiten führte. Geld vereinfacht den Tausch von Gütern auch dadurch, weil es allgemein anerkannt und von jedermann akzeptiert wird. Es kommt bei der Zahlung mit Geld zu keinen Tauschverlusten. - Wertaufbewahrungsfunktion

Wie weiter unten beschrieben, kann man das Geld, nachdem man es für seine Güter erlangt hat, ohne Probleme längere Zeit aufbewahren. Es behält (von der Inflation mal abgesehen) seinen Wert und kann somit zur Wertaufbewahrung genutzt werden. - Wertmessfunktion

Heutzutage wird die Arbeitsleistung, werden die Güter und Dienstleistung jeweils in Geld bewertet. Somit können alle diese Dinge ohne Probleme miteinander verglichen werden. Die Wertmessfunktion des Geldes erleichtert somit das Wirtschaftsgeschehen ungemein.

Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen von Geld

Geld als Wirtschaftsfaktor und soziales Konstrukt

Geld spielt eine zentrale Rolle in der Wirtschaft und hat auch tiefgreifende soziale Implikationen. Als Wirtschaftsfaktor erleichtert Geld den Handel und fördert wirtschaftliches Wachstum. Es ermöglicht den Vergleich von Werten verschiedener Güter und Dienstleistungen und dient als Maßstab für Wirtschaftsleistung. Geld beeinflusst Investitionen, Konsum und die Verteilung von Ressourcen und hat damit direkten Einfluss auf die Wirtschaftsstruktur.

Auf sozialer Ebene ist Geld mehr als nur ein Tauschmittel; es ist ein Konstrukt, das Macht, Status und Identität symbolisiert. Geld beeinflusst soziale Schichtung und ist oft ein zentraler Faktor bei der Bestimmung des sozialen Status. Es ist eng verknüpft mit Konzepten wie Erfolg und Selbstwertgefühl und prägt die Beziehungen zwischen Menschen in vielfältiger Weise.

Geld und Machtverhältnisse in verschiedenen Gesellschaften

In verschiedenen Gesellschaften spiegelt sich die Machtverteilung oft im Zugang zu Geld und finanziellen Ressourcen wider. Geld ermöglicht es Einzelpersonen und Gruppen, Einfluss auf politische und wirtschaftliche Entscheidungen auszuüben. In vielen Fällen kann ein hoher Geldbesitz zu einer Machtkonzentration führen, die die politischen und sozialen Strukturen beeinflusst.

In demokratischen Gesellschaften wird Geld oft eingesetzt, um politische Kampagnen und Interessengruppen zu unterstützen, was den politischen Prozess beeinflussen kann. In anderen Kontexten kann eine ungleiche Verteilung von Geld zu sozialen Spannungen und Ungleichheiten führen, was wiederum die soziale Kohäsion und Stabilität beeinträchtigen kann.

Geld und seine Rolle in der modernen Weltwirtschaft

In der modernen Weltwirtschaft ist Geld ein entscheidender Faktor. Internationale Finanzmärkte, der globale Handel und grenzüberschreitende Investitionen sind stark von Geldflüssen abhängig. Währungskurse beeinflussen den internationalen Handel und können die Wirtschaftslage von Ländern erheblich beeinflussen. Geldflüsse in Form von Direktinvestitionen, Krediten und Entwicklungshilfe spielen eine zentrale Rolle in den Beziehungen zwischen Ländern.

Mit der Globalisierung und der digitalen Revolution haben sich die Dynamiken des Geldflusses verändert. Digitale Währungen und elektronische Zahlungssysteme haben neue Möglichkeiten für den globalen Handel und Finanztransaktionen geschaffen, aber auch neue Herausforderungen und Risiken mit sich gebracht.

Insgesamt ist Geld ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das weit über seine Funktion als Tauschmittel hinausgeht. Es beeinflusst die Wirtschaft, prägt soziale Strukturen und ist ein zentraler Faktor in der modernen Weltwirtschaft.

Als ich klein war, glaubte ich,

Geld sei das wichtigste im Leben.

Heute, da ich alt bin, weiß ich:

Es stimmt.

Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, * 16. Oktober 1854 in Dublin; † 30. November 1900 in Paris.

Wie alles begann: Tauschhandel und Naturalwirtschaft

Menschen möchten Ihre Güter untereinander austauschen. Die Wurzeln des modernen Geldsystems lassen sich bis in die Zeit der Naturaltauschwirtschaft zurückverfolgen. In dieser Form der Wirtschaft, die vor der Erfindung des Geldes existierte, wurde Handel durch den direkten Austausch von Waren betrieben. Hierbei traten jedoch Probleme auf, da für einen erfolgreichen Tausch beide Handelspartner genau die Ware besitzen mussten, die der andere benötigte, und der Wert der getauschten Güter musste übereinstimmen.

Gibst du mir eine Kuh, gebe ich dir 2 Ziegen. Aber wie viele Hühner macht das? Oder wie viel Reis, Schmuck oder wie viel Kühe brauche ich, damit dir ein Haus baue? Oder: Ich stelle diesen Monat viel Käse her, möchte mir damit aber im Laufe des Jahres verschiedene andere Sachen kaufen. Den Käse muss ich schnell verkaufen - aber ich möchte noch nicht gleich alles in andere Güter eintauschen!

Ausgehend von diesen Fragen begann sich ein Zwischentauschstoff einzuführen - das Geld. Natürlich war es noch nicht das Geld, wie wir es heute kennen. Am Anfang bestand das Geld aus Zwischentauschgütern, die allgemein als wertvoll, nützlich oder schön angesehen wurden. Diese Güter sollten die Funktionen des Geldes übernehmen.

Darum wurde das Geld erfunden.

Wozu diese Geschichte des Geldes?

Die Entwicklung des Geldes lehrt uns, wirklich nach den Grundlagen des wirtschaftlichen Handelns zu schauen und nicht bei den Preiseffekten stehenzubleiben. Jeder der wählt, sollte sich dieser Denkfalle bewusst sein, die auch gerne zur Verwirrung genutzt wird. Zudem ist es ein spannendes Thema.

Die Ursprünge des Geldes

Entstehung der ersten Zahlungsmittel

Mit der neolithischen Revolution etwa 10.000 v. Chr. und der Entwicklung einer arbeitsteiligen Produktionsweise wurde der Tauschhandel zunehmend komplexer. Um diese Komplexität zu verringern, begannen die Menschen, bestimmte Waren als Zahlungsmittel zu nutzen. Diese sogenannten "Warengelder" wie Muscheln, Getreide, Vieh oder Kakaobohnen dienten nicht nur als konkretes Zahlungsmittel, sondern auch als abstrakter Wertmaßstab und Recheneinheit. Beispielsweise nutzten die Azteken Kakaobohnen als solches Warengeld. Diese frühe Form des Geldes führte zur Entwicklung von Buchhaltung und Mathematik, zunächst in Mesopotamien und Ägypten.

Vieh war in vielen Kulturen das primäre Warengeld. Der Wert eines Stück Viehs war dabei unabhängig von seiner individuellen Qualität. Ein interessantes Beispiel hierfür bietet ein Bericht von 1940, in dem kenianische Stammesmitglieder britischen Experten gegenüberstellten, dass der Wert von alten und neuen Pfundnoten gleich sei, genau wie der Wert von altem und jungem Vieh.

Beispiele für Naturalgeld bzw. Warengeld:

Beispiele für Naturalgeld bzw. Warengeld:

- Muscheln,

- schöne Kleider,

- Steingeld,

- Schmuck,

- Rinder,

- Kamele,

- Ziegen,

- Felle,

- Dolche,

- Steine,

- Salz

und vieles mehr.

Ein weiteres Beispiel könnte der Tausch von Wolle gegen Getreide sein. Ein Schäfer, der überflüssige Wolle hat, tauscht diese mit einem Bauern, der Getreide anbietet. Dies ermöglicht beiden, Güter zu erhalten, die sie selbst nicht produzieren können.

Kulturelle und geografische Unterschiede in der Frühgeschichte des Geldes

Die Wahl der Warengelder variierte stark zwischen verschiedenen Kulturen und geografischen Regionen. So waren beispielsweise in China Kaurischnecken, in Afrika, Asien und Ozeanien Muschel- und Schneckengeld, in Nordamerika Wampum und in Europa Pelzgeld verbreitet. Auf Fidschi wurden Walzähne als Geld verwendet, während die Inka als eine der wenigen Hochkulturen komplett ohne Geld auskamen und stattdessen Steuern und Tribut in Form von Frondiensten erhoben.

Alle diese Dinge hatten aber Nachteile bei der Verwendung als Zahlungsmittel: Sie waren entweder zu schwer zu transportieren, schwierig im Wert abzuschätzen, verderblich oder einfach vom Tauschpartner nicht gewollt.

So begann eine Entwicklung, die zum heutigen nahezu bargeldlosen Verkehr führte. Am Anfang stand hier die Schaffung von Geldmünzen.

Münzgeld und seine Entwicklung

Die Erfindung der Münzen

Die Geschichte des Münzgeldes beginnt im antiken Kleinasien. Die Entwicklung von annähernd ähnlichen Metallklumpen als eine Vorstufe des Münzgeldes bis hin zur gleich großen Münze war ein längerer, kontinuierlicher Prozess über viele Jahrhunderte.

Lydische Elektron-Münze, frühes 6. Jahrhundert v. Chr.

Die ersten "richtigen" Münzen wurden zwischen 650 und 600 v. Chr. im Reich der Lyder geprägt, bestehend aus unförmigen Brocken aus Elektron, einer natürlichen Gold-Silber-Legierung. Frühe Münzen waren zunächst bildlos, und erst um 600 v. Chr. begannen die Menschen, bildliche Darstellungen wie oben auf Münzen zu prägen.

Warum Münzen? Münzen hatten schon damals den Vorteil, immer gleiche Größe, gleiches Gewicht und dasselbe Aussehen zu haben. Sie konnten somit zur Werteinschätzung einfach abgezählt werden und mussten nicht lange beguchtachtet, gewogen oder eingeschätzt werden.

Materialien und Prägung von Münzen durch die Geschichte

Nach den Lydern setzten die Griechen die Entwicklung des Münzgeldes fort. Um 550 v. Chr. prägten sie die ersten Silbermünzen auf der Insel Ägina. Griechenland zeichnete sich durch verschiedene regionale Münzsysteme aus, wobei der attische Tetradrachmon eine dominierende Rolle einnahm. Interessanterweise war in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. die Prägung von Bronzemünzen bedeutend, die als die ersten Scheidemünzen galten, bei denen der Nominalwert höher als der Metallwert war.

In China hingegen war Kaurigeld das erste bekannte Zahlungsmittel. Unter der Zhou-Dynastie um 500 v. Chr. begann man mit der Prägung von messer- und spatenförmigen Münzen. Qin Shi Huangdi vereinheitlichte im Jahr 221 v. Chr. das Geld zu einer gemeinsamen Kupferwährung aus runden Lochmünzen.

Die römische Republik prägte ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. die ersten runden Münzen aus Kupfer oder Bronze. Die römische Silberprägung begann um 211 v. Chr. mit dem Denar. Julius Caesar war der erste Lebende, der um 44 v. Chr. auf einer römischen Münze im vollen Kopfprofil als Gott abgebildet wurde.

Geschichtlicher Hintergrund zur Zeit der Münzerfindung

Der Zeitraum von 600 bis 300 v. Chr. war geprägt von bedeutenden Entwicklungen in verschiedenen Teilen der Welt, die die Grundlage für die moderne Zivilisation legten.

- In Griechenland war dies die Zeit der großen Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles. Die Griechen erlebten das Goldene Zeitalter von Athen, eine Zeit der politischen und kulturellen Blüte. Die Perserkriege, in denen die griechischen Stadtstaaten gegen das Perserreich kämpften, fanden in dieser Epoche statt. Diese Konflikte und das anschließende Peloponnesische Krieg zwischen Athen und Sparta prägten die politische Landschaft Griechenlands.

- Im Nahen Osten dominierte das Achämenidenreich (Perserreich) weite Teile der Region. Unter der Herrschaft von Kyrus dem Großen und seinen Nachfolgern erstreckte sich das Reich von Kleinasien bis nach Ägypten und ins Indus-Tal. Es war bekannt für seine Verwaltungseffizienz und die Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen und Religionen.

- Im Fernen Osten erlebte China während der Östlichen Zhou-Dynastie eine Zeit der politischen Zersplitterung, bekannt als die Zeit der Streitenden Reiche. Trotz der politischen Unruhen war dies auch eine Periode großer philosophischer und kultureller Entwicklung, in der Konfuzius und Laozi wirkten.

Diese Zeitspanne war also eine Ära großer politischer Umwälzungen und kultureller Entwicklungen, die die Grundsteine für spätere Zivilisationen legten und bis heute unsere Welt beeinflussen.

Einfluss der Münzprägung auf Wirtschaft und Gesellschaft

Die Erfindung und Entwicklung des Münzgeldes revolutionierte den Handel und die Wirtschaft. Münzen boten eine standardisierte und anerkannte Form des Wertes, die den Handel über große Distanzen und zwischen verschiedenen Kulturen erheblich vereinfachte. Die Münzprägung ermöglichte es, größere wirtschaftliche Transaktionen durchzuführen, Handelsnetzwerke auszubauen und führte zur Entstehung komplexerer Wirtschaftssysteme.

Zudem spiegelte die Münzprägung soziale und politische Verhältnisse wider. Die Darstellung von Herrschern und Gottheiten auf Münzen diente nicht nur der Verbreitung politischer Botschaften, sondern auch der Legitimierung von Herrschaftsansprüchen. Münzen wurden zu einem Mittel der Kommunikation und Propaganda, das die Ideologien und Errungenschaften von Staaten und Herrschern über Grenzen hinweg verbreitete.

Papiergeld und Banknoten

Der nächste Schritt war die Schaffung von Papiergeld. Es handelte sich um Wertpapiere, mit denen der Besitzer vom Herausgeber des jeweiligen Papiergeldes eine auf dem Schein festgelegte Menge an Münzen verlangen konnte.

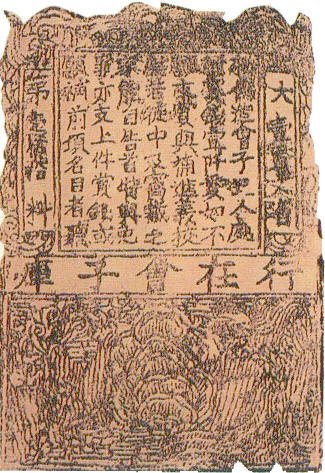

Ursprung und Evolution des Papiergeldes

Das erste bekannte Papiergeld entstand im 6. Jahrhundert in China, einer Zeit, in der Münzen den wirtschaftlichen Bedarf nicht mehr decken konnten. Dies führte dazu, dass Händler begannen, Schuld- und Kreditscheine auszugeben, wodurch sich die erste Papierwährung etablierte. Diese Entwicklung war so tiefgreifend, dass sogar Verstorbene statt Münzen Papiergeld mit ins Grab bekamen. In China wurden später auch eigenes Papiergeld ausgegeben, das durch Kupfermünzen oder Salzmünzen finanziell gedeckt war, eine frühe Form des Goldstandards.

In Europa dauerte es einige Jahrhunderte länger, bis sich das Papiergeld durchsetzte. 1483 schaffte Spanien das erste europäische Papiergeld aufgrund der zu knappen Münzmenge, die nicht mehr für das wirtschaftliche Handeln im Lande ausreichte. Die Annahme als Zahlungsmittel war für jedermann vorgeschrieben. In Deutschland setzte sich Papiergeld erst im 19. Jahrhundert durch, begleitet von der Industrialisierung und der Entstehung eines globalen Handelsmarktes.

Die Rolle von Banken und Staaten bei der Herausgabe von Papiergeld

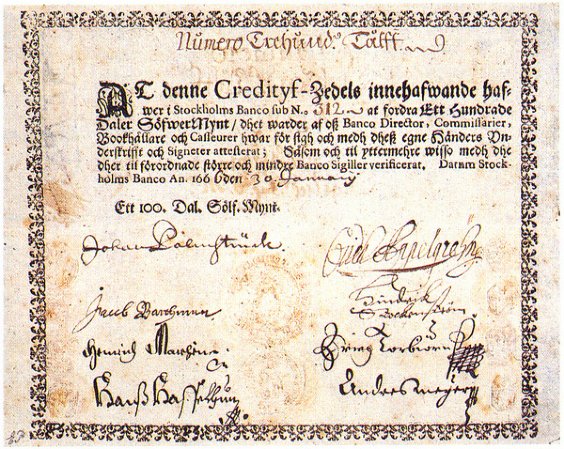

So entstanden auch die ersten Banken: Besitzer von Münzen konnten diese bei Banken einzahlen und erhielten eine Quittung zurück, die eine andere Bank in einer anderen Stadt oder einem anderen Land verpflichteten, eine entsprechende Menge an Münzen an den Besitzer auszuzahlen. Diese Quittungen hießen Noten, daher der Name Banknote.

Ursprünglich wurde das erste Papiergeld von Staaten emittiert und galt eher als Wertpapier denn als Bargeld. Im 19. Jahrhundert übernahmen dann zunehmend private Notenbanken, die von den Regierungen konzessioniert waren, die Emission von Papiergeld. Ab dem 20. Jahrhundert errichteten weltweit Staaten Zentralbanken, die das Geldwesen zentral steuerten und Banknoten zum Hauptzahlungsmittel im Bargeldverkehr machten.

Die Vorteile der Banknoten waren deutlich: Sie waren leicht zu transportieren, gut zu verstecken und schützen die fahrenden Händler auch vor Raub ? wenn die Banknoten nur vom jeweiligen Besitzer eingelöst werden konnten.

Im Laufe der Zeit erhielten nur noch staatliche Banken das Recht zur Herausgabe von Banknoten, heutzutage gibt es meist nur noch eine Zentralbank pro Land.

Buchgeld

Als nächstes kamen dann die heute weit verbreiteten Bankkonten. Das dort vorhandene Geld muss auf Sicht, jederzeit auf Verlangen des Inhabers von den Banken in Bargeld ausgezahlt werden (daher Sichtguthaben). Dieses Buchgeld (früher wurde es in Büchern notiert) ist die Grundlage des heutigen bargeldlosen Zahlungsverkehrs.

Sicherheitsmerkmale und Designaspekte von heutigen Banknoten

Die Sicherheit von Banknoten ist entscheidend und hängt stark von ihrem Design ab. Die Gestaltung muss dabei Sicherheitsmerkmale integrieren, die für die Nutzer verständlich und erkennbar sind. Ein gutes Banknotendesign kombiniert Ästhetik mit technischen Anforderungen, um Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Dabei spielen heutzutage sowohl die Erkennbarkeit von Sicherheitsmerkmalen wie Farbwechsel als auch deren Position auf der Banknote eine wichtige Rolle. Die Gestaltung von Banknoten prägt zudem die Identität eines Währungsgebiets und reflektiert kulturelle, politische und gesellschaftliche Werte.

In der Gesamtheit zeigt sich, dass Papiergeld und Banknoten eine komplexe Entwicklung durchgemacht haben, die sowohl technische Innovation als auch kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen umfasst.

Goldstandard und Währungssysteme

Die Einführung des Goldstandards

Als Goldstandard oder Goldwährung wird eine Währungsordnung bezeichnet, bei der die Währung entweder aus Goldmünzen besteht oder aus Banknoten, die einen Anspruch auf Gold repräsentieren, also von staatlicher bzw. zentralbanklicher Seite garantiert in Gold eingetauscht werden können.

Der Goldstandard entwickelte sich aus der Goldumlaufwährung, bei der im Umlauf befindliche Kurantmünzen ausschließlich aus Gold bestanden. Diese Form wurde später durch die Goldkernwährung abgelöst, bei der Banknoten, die bei nationalen Währungsbehörden gegen Gold eingetauscht werden konnten, in Umlauf kamen. In Deutschland wurde beispielsweise 1871 mit der Reichsgoldmünze der Goldgehalt der Währung „Mark“ festgelegt. Der Goldstandard setzte sich weltweit um das Jahr 1870 herum durch und wurde ab 1880 in den Industriestaaten zum anerkannten System.

Geschichtlicher Hintergrund zur Zeit der Einführung von Goldstandards

Die Jahre um 1870 bis 1880 waren eine Zeit großer politischer und wirtschaftlicher Umbrüche weltweit. In Europa standen die Jahre im Zeichen des Nationalismus und des Imperialismus. Das Deutsche Reich wurde 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg gegründet, was die politische Landschaft Europas grundlegend veränderte. Italien hatte kurz zuvor seine Einigung vollendet.

In den USA war diese Periode geprägt von der Nachkriegsphase des Bürgerkriegs und der anschließenden Reconstruction-Ära. Während dieser Zeit wurden bedeutende gesellschaftliche und rechtliche Reformen eingeführt, um die Folgen des Krieges zu bewältigen und die Integration der ehemaligen Sklaven zu fördern.

Im asiatischen Raum war Japan mit der Meiji-Restauration beschäftigt, einer Zeit der rasanten Modernisierung und Industrialisierung, die das Land von einer feudalen Gesellschaft in eine moderne industrielle Macht verwandelte.

Wirtschaftlich war diese Zeit durch den Beginn der Zweiten Industriellen Revolution gekennzeichnet, die durch technologische Innovationen wie Elektrizität und verbesserte Kommunikationsmittel (Telegraphie) angetrieben wurde. Dies führte zu einer zunehmenden Globalisierung der Wirtschaft und legte den Grundstein für das moderne Wirtschaftssystem.

Vor- und Nachteile des Goldstandards

Ein wichtiger Vorteil des Goldstandards ist die Verhinderung von Hyperinflation, da Staaten nicht willkürlich Geld drucken können, um politische Probleme zu lösen. Allerdings hängt der Wert des Goldes und damit der Wert goldgebundener Währungen stark von der weltweiten Goldproduktion ab. Größere Goldvorkommen können den Goldwert senken, während ein Mangel an Goldproduktion bei wachsender Wirtschaft und Bevölkerung zu Deflation führen kann, was schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Folgen nach sich zieht.

Übergang zu Fiat-Geld und moderne Währungssysteme

Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Länder, sich vom reinen Goldstandard zu entfernen und ein Proportionalsystem einzuführen. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs setzten viele Staaten die Einlösungspflicht von Banknoten in Gold aus, was praktisch zur Aufhebung des Goldstandards führte. Auf der Konferenz von Genua 1922 wurde neben Gold auch Devisen als Währungsreserven zugelassen. Das System des Goldstandards geriet in den Jahren der Weltwirtschaftskrise ins Wanken und wurde schließlich 1973 durch das System von Bretton Woods abgelöst, das die Vorteile des Goldstandards mit denen eines flexiblen Wechselkurssystems kombinieren wollte.

Als Fiatgeld (englisch fiat money) bezeichnet man Währungen, die keinen inneren Wert (in Form von Metall oder von Garantien zum Umtausch in werthaltiges Metall) besitzen. Das Wort stamm vom lateinischen Wort fiat („Es geschehe! Es werde!“) ab. Unser modernes Geld ist fast ausschließlich Fiat-Geld.

Geschichte des Geldes im 20. Jahrhundert: heutige Geldarten

Die Geschichte des Geldes im 20. Jahrhundert ist geprägt von bedeutenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Geld geschaffen, verwendet und wahrgenommen wurde. Zu Beginn des Jahrhunderts dominierte der Goldstandard die globalen Währungssysteme, aber die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre führte zu einem allmählichen Abkehr vom Goldstandard hin zu Fiat-Währungen, bei denen der Wert nicht durch physisches Gold, sondern durch das Vertrauen in die ausgebenden Regierungen und deren Wirtschaftspolitik bestimmt wird.

Die Geschichte des Geldes im 20. Jahrhundert ist geprägt von bedeutenden Veränderungen in der Art und Weise, wie Geld geschaffen, verwendet und wahrgenommen wurde. Zu Beginn des Jahrhunderts dominierte der Goldstandard die globalen Währungssysteme, aber die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre führte zu einem allmählichen Abkehr vom Goldstandard hin zu Fiat-Währungen, bei denen der Wert nicht durch physisches Gold, sondern durch das Vertrauen in die ausgebenden Regierungen und deren Wirtschaftspolitik bestimmt wird.

Eine der markantesten Phasen war die Hyperinflation im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg, die durch exzessives Drucken von Papiergeld verursacht wurde. Dieses Ereignis demonstrierte die Gefahren einer unkontrollierten Geldmengenausweitung und führte zu einer verstärkten Kontrolle der Geldmenge durch Zentralbanken.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wie bereits erwähnt das Bretton-Woods-System eingeführt, ein globales Finanzsystem, das den US-Dollar als Ankerwährung nutzte und feste Wechselkurse zwischen den Währungen der Mitgliedsländer etablierte. Obwohl dieses System letztlich scheiterte und in den frühen 1970er Jahren durch ein System flexibler Wechselkurse ersetzt wurde, spielte es eine entscheidende Rolle bei der Formung der internationalen Wirtschaftsordnung nach dem Krieg.

Im Laufe des Jahrhunderts führte die Digitalisierung zu bedeutenden Veränderungen im Geldwesen. Die Entwicklung des elektronischen Geldes und später der Kryptowährungen wie Bitcoin veränderte die Art und Weise, wie Menschen über Geld denken und wie es in der modernen Wirtschaft verwendet wird. Diese Entwicklungen zeigen, wie anpassungsfähig und dynamisch das Konzept des Geldes ist und wie es weiterhin einen wesentlichen Bestandteil unserer Wirtschaft und Gesellschaft bildet.

Heute: Digitales Geld und Kryptowährungen

Entstehung des elektronischen Zahlungsverkehrs

Die Entstehung des elektronischen Zahlungsverkehrs markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Finanztransaktionen durchgeführt werden. Diese Entwicklung begann in den späten 20. Jahrhunderten mit der Einführung von Computertechnologien und dem Internet, wodurch die Abwicklung von Zahlungen schneller, einfacher und effizienter wurde. Elektronischer Zahlungsverkehr umfasst alles von Online-Banking über elektronische Überweisungen bis hin zu Zahlungssystemen wie PayPal. Diese Technologien ermöglichten es, große Summen Geldes fast augenblicklich über große Entfernungen zu transferieren, was eine enorme Beschleunigung und Vereinfachung des globalen Handels zur Folge hatte.

Einführung und Entwicklung von Kryptowährungen

Die Einführung von Kryptowährungen in den 2000er Jahren markierte einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte des Geldes. Kryptowährungen wie Bitcoin, die erste und bekannteste unter ihnen, eingeführt im Jahr 2009, bieten eine dezentralisierte Form des Geldes, die nicht von traditionellen Finanzinstitutionen oder Regierungen kontrolliert wird. Sie basieren auf einer Technologie namens Blockchain, die Transaktionen sicher und transparent machen will. Die Entwicklung von Kryptowährungen hat nicht nur zu neuen Formen des Investierens und Sparens geführt, sondern auch die Art und Weise, wie wir über Geld und finanzielle Privatsphäre denken, grundlegend verändert.

Auswirkungen digitaler Währungen auf das traditionelle Finanzsystem

Digitale Währungen haben das traditionelle Finanzsystem auf mehrere Arten herausgefordert. Sie bieten Alternativen zu traditionellen Währungen und Bankensystemen, besonders in Ländern mit instabilen Währungen oder beschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen. Kryptowährungen haben auch neue Formen von Finanzprodukten und -dienstleistungen hervorgebracht, wie z.B. Initial Coin Offerings (ICOs) als eine Form der Kapitalbeschaffung. Jedoch bringen sie auch Herausforderungen mit sich, wie die Frage der Regulierung und Sicherheit, da Kryptomärkte volatil sein können und anfällig für Betrug und Cyberangriffe. Insgesamt besitzt die Einführung digitaler Währungen das Potenzial, die Finanzlandschaft nachhaltig zu verändern, indem sie neue Formen der Wertspeicherung, des Investierens und der banken- und staatenunabhängigen Transaktionen ermöglicht. Aber:

Bisher spielen die Kryptowährungen im Geldwesen kaum eine Rolle.

Artikel zu Kryptowährungen

Bedeutung und Rolle von Kreditkarten, Girocards und Smartphone-Apps im modernen Zahlungsverkehr

In der modernen Wirtschaftswelt spielen Kreditkarten, Girocards und Smartphone-Apps eine zentrale Rolle im Zahlungsverkehr. Diese Instrumente repräsentieren nicht direkt Geld im traditionellen Sinne, sondern vielmehr eine Art der Geldübertragung oder -zugriffsmöglichkeit. Sie erlauben es Nutzern, auf ihre Bankkonten zuzugreifen, Zahlungen zu tätigen und finanzielle Transaktionen durchzuführen, ohne physisches Bargeld zu verwenden.

Kreditkarten und Girocards: Traditionelle Zahlungsmittel im digitalen Zeitalter

Kreditkarten und Girocards, auch als Debitkarten bekannt, sind plastikbasierte Zahlungsinstrumente, die direkten Zugriff auf das Bankkonto des Nutzers ermöglichen. Kreditkarten erlauben es den Nutzern, Geld auszugeben, das sie zu dem Zeitpunkt möglicherweise noch nicht haben, wobei die Rückzahlung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, oft mit Zinsen. Girocards hingegen ziehen Geld direkt vom Bankkonto des Nutzers ab.

Diese Karten bieten mehrere Vorteile: Sie sind bequem und sicher, reduzieren das Risiko, große Mengen Bargeld zu tragen, und ermöglichen einfache Online-Transaktionen. Zudem bieten sie oft zusätzliche Vorteile wie Belohnungen, Bonuspunkte oder Versicherungsschutz. Allerdings bringen sie auch Risiken mit sich, wie Betrug, Identitätsdiebstahl und die Gefahr der Verschuldung, insbesondere bei Kreditkarten.

Smartphone-Apps: Revolution im Zahlungsverkehr

Smartphone-Apps haben den Zahlungsverkehr revolutioniert. Dienste wie Apple Pay, Google Pay oder verschiedene Banking-Apps ermöglichen es Nutzern, Zahlungen direkt über ihr Smartphone abzuwickeln. Diese Technologien nutzen oft Near Field Communication (NFC) oder QR-Codes, um kontaktlose Zahlungen zu ermöglichen.

Diese Apps bieten eine noch höhere Bequemlichkeit und Geschwindigkeit als Karten und haben das Potenzial, das physische Portemonnaie komplett zu ersetzen. Sie bieten auch verbesserte Sicherheitsfunktionen, wie Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Jedoch bestehen auch hier Risiken, besonders im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit.

Auswirkungen auf das traditionelle Finanzsystem

Kreditkarten, Girocards und Smartphone-Apps haben das traditionelle Finanzsystem verändert. Sie haben die Art und Weise, wie Menschen auf Geld zugreifen und es verwenden, vereinfacht und beschleunigt und zu einer deutlichen Reduzierung des Bargeldverkehrs beigetragen. Dies hat Auswirkungen auf Banken, den Einzelhandel und die Wirtschaft insgesamt, da es die Art und Weise verändert, wie Transaktionen abgewickelt werden.

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen die fortschreitende Digitalisierung und Dematerialisierung des Geldes. Während sie zahlreiche Vorteile bieten, erfordern sie auch ein Umdenken in Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und finanzielle Verantwortung. Denn mit einer App ist leichter Geld verschendet, als wenn man physisches Geld auf den Tisch legen muss.

Die Zukunft des Geldes

... ist ungewiss. Manche sehen es so, dass sich weitere Geldformen wie zum Beispiel Webmiles, Bonuspunkte u.ä. weiter verbreiten, manche träumen davon, dass das Geld vollkommen abgeschafft wird und wir in einer Welt ohne Habgier leben. Schauen wir, was auf uns zukommt ;-).

Trends und Entwicklungen im Geldwesen

Die Zukunft des Geldes wird wahrscheinlich geprägt sein durch digitale Innovationen und technologische Fortschritte. Ein zunehmender Trend ist die Abkehr von physischem Bargeld hin zu digitalen Zahlungsmethoden. Dies umfasst mobile Zahlungen, Online-Banking, kontaktlose Karten und Kryptowährungen. Mit der wachsenden Verbreitung von Smartphones und dem Internet wird der digitale Zahlungsverkehr weiter zunehmen.

Ein weiterer Trend ist die zunehmende Verwendung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Diese bieten nicht nur neue Formen der Wertspeicherung und des Investierens, sondern auch Möglichkeiten zur Schaffung dezentralisierter Finanzsysteme. Es ist zu erwarten, dass sich die Technologie weiterentwickelt, um höhere Sicherheit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Mögliche Zukunftsszenarien für das Geldwesen

Hier sind einige der denkbaren Zukunftsszenarien:

- Vollständige Digitalisierung des Geldes: In diesem Szenario könnte Bargeld vollständig durch digitale Währungen ersetzt werden. Transaktionen würden ausschließlich elektronisch durchgeführt, was zu effizienteren Zahlungssystemen und möglicherweise geringeren Transaktionskosten führt.

- Dominanz von Kryptowährungen: In einer Welt, in der Kryptowährungen dominieren, könnten traditionelle Währungen und Zahlungssysteme an Bedeutung verlieren. Kryptowährungen würden als Hauptmedium für Transaktionen und Wertspeicherung dienen, wobei die Blockchain-Technologie für Sicherheit und Transparenz sorgt. Aber: bisher ist davon noch nichts substantielles erkennbar. Allen Kryptoenthusiasten sei gesagt: diese können auch einfach wieder in der Versenkung verschwinden.

- Zunehmende Rolle von Zentralbanken im digitalen Zahlungsverkehr: Zentralbanken könnten digitale Währungen einführen, die parallel zu traditionellen Währungen existieren. Diese sogenannten "Central Bank Digital Currencies" (CBDCs) würden von den Zentralbanken ausgegeben und reguliert, was zu einer sicheren und stabilen digitalen Währungsoption führen könnte.

- Hybride Währungssysteme: In diesem Szenario könnten traditionelle und digitale Währungsformen nebeneinander existieren. Menschen würden je nach Präferenz und Zweckmäßigkeit zwischen Bargeld, digitalen Währungen und Kryptowährungen wählen können.

- Regionalisierte Währungssysteme: Angesichts globaler Unsicherheiten und wirtschaftlicher Turbulenzen könnten sich regionale Währungssysteme entwickeln, die auf lokalen Gemeinschaften oder bestimmten Wirtschaftsräumen basieren. Diese könnten darauf abzielen, lokale Ökonomien zu stärken und unabhängiger von globalen Finanzmärkten zu machen.

- Tokenisierung von Vermögenswerten: Die Zukunft des Geldes könnte auch die zunehmende Tokenisierung von Vermögenswerten wie Immobilien, Kunst und sogar Aktien umfassen. Durch Blockchain-Technologie könnten diese Vermögenswerte in digitale Tokens umgewandelt und gehandelt werden, was den Zugang zu Investitionen und Handel vereinfachen würde.

Jedes dieser Szenarien bringt eigene Herausforderungen und Chancen mit sich, sowohl in Bezug auf die Wirtschaftsstruktur als auch auf soziale und politische Aspekte. Die tatsächliche Entwicklung wird von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, einschließlich technologischer Fortschritte, regulatorischer Maßnahmen und der Akzeptanz durch Nutzer und Wirtschaftsakteure.

Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft

Die Digitalisierung des Geldwesens könnte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Gesellschaft haben. Einerseits könnte sie zu größerer Effizienz und niedrigeren Transaktionskosten führen. Andererseits könnten digitale Zahlungsmethoden zu einer weiteren Verbreitung von Finanzdienstleistungen beitragen, insbesondere in Regionen mit begrenztem Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen.

Diese Entwicklungen könnten jedoch auch zu sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen führen, wie zum Beispiel einer größeren Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zu digitalen Technologien haben, und denjenigen, die davon ausgeschlossen sind. Datenschutz, Sicherheit und die Regulierung von digitalem Geld und eventuell Kryptowährungen werden zentrale Themen sein, die angegangen werden müssen, um das Vertrauen in digitale Zahlungssysteme zu stärken.

Leserumfrage: Was wird kommen?

Welche Entwicklungen sehen Sie zukünftig beim Geld?

Welche Entwicklung wird sich durchsetzen? Oder kommt etwas ganz neues?

Geschichte des Geldes im Video

Eine anschauliche Kurzfassung von drei Minuten:

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Video: Längerer Vortrag zur Geschichte des Geldes

Länge: 78 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Doku von Terra X zur Geschichte des Geldes

Länge: 87 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

Kindervideo: Wie ist Geld entstanden?

Länge: 5 Minuten

Mit Klick auf dem Button wird eine Verbindung zu Youtube hergestellt und die bei Youtube üblichen Daten erhoben und Cookies gesetzt.

FunFacts rund um das Thema Geldgeschichte

- Inselgeld aus riesigen Steinen: Auf der Mikronesien-Insel Yap werden seit Jahrhunderten große Steinscheiben, bekannt als Rai-Steine, als Währung verwendet. Diese Steine können einen Durchmesser von bis zu 4 Metern haben und sind aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts oft nicht physisch beweglich. Der Besitz eines Rai-Steins ändert sich durch mündliche Vereinbarungen innerhalb der Gemeinschaft.

- Geldnot als Toilettenpapier: Während der Hyperinflation in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg war Papiergeld so entwertet, dass es in einigen Fällen als Toilettenpapier verwendet wurde. Dies verdeutlicht die extreme Entwertung der Währung, bei der das Geld weniger wert war als das Papier, auf dem es gedruckt wurde.

- Geld aus Tierhaut: In Äthiopien wurden im 20. Jahrhundert tatsächlich Geldscheine aus Tierhaut hergestellt. Diese "Lederbanknoten" waren in ländlichen Regionen im Umlauf und repräsentieren eine einzigartige Form des Geldes, das sowohl praktisch als auch traditionell war. In Russland wurden Banknoten ebenfalls einst auf Seehundleder gedruckt. Diese "Geldscheine" sind heutzutage sehr wertvoll.

- Marketinggag, aber nachdenkenswert: Die für Marketingzwecke erfundene Weltraum-Währung namens "Quasi Universal Intergalactic Denomination", kurz QUID, entwickelt. Der Kurzname ist ein Backronym von „quid“, einer umgangssprachlichen Bezeichnung für das britische Pfund. Das Konzept wurde nie realisiert, beinhaltete aber vernünftige Ideen: Vorgeschlagen wurden eine Reihe kreisförmiger, klarer Scheiben mit farbigen Zentren, die die acht Planeten des Sonnensystems im Inneren symbolisierten. Die Nennwerte reichten von 1 bis 10. Jede Quid-Münze sollte eine eigene eindeutige Codenummer, ähnlich der Seriennummer Nummer auf Papiergeld bekommen, um die Nachverfolgung zu ermöglichen und Fälschungen zu erschweren.

- Schokoladengeld im Ersten Weltkrieg: Während des Ersten Weltkriegs wurde in Belgien Schokolade als Ersatzwährung verwendet. Die Soldaten, die von der Front zurückkehrten, brachten Schokolade mit, die bald als Tauschmittel für andere Güter und Dienstleistungen verwendet wurde.

- Das erste Papiergeld wurde versehentlich erfunden: Das erste bekannte Papiergeld entstand in China eher aus Notwendigkeit als aus Innovation. Händler, die große Mengen an schweren Kupfermünzen transportieren mussten, begannen stattdessen mit Schuldverschreibungen zu handeln, um die Last zu verringern. Diese Schuldverschreibungen entwickelten sich schließlich zu offiziellen Papiergeldscheinen.

- Ungewöhnliche Geldformen im Tierreich: In einigen Kulturen wurden ungewöhnliche Dinge als Geld verwendet, darunter Tierprodukte wie Walzähne auf den Fidschi-Inseln und Hundezähne in Neuguinea. Diese ungewöhnlichen Währungsformen waren oft nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Statussymbole.

- Der teuerste Geldschein: Der teuerste Geldschein, der jemals verkauft wurde, ist ein 1890er Treasury Note, bekannt als "Grand Watermelon Note" wegen seiner Wassermelonen-ähnlichen Zahl 0 auf der Rückseite. Im Jahr 2014 wurde dieser seltene Geldschein für unglaubliche 3,29 Millionen US-Dollar versteigert.

Diese Fakten verdeutlichen, dass Geld weit mehr als nur ein Tauschmittel ist. Es ist ein Spiegelbild der Kultur, Geschichte und sogar der kreativen Innovationen einer Gesellschaft. Von riesigen Steinscheiben bis hin zu Schokolade – die Formen und Funktionen von Geld waren und sind so vielfältig wie die menschlichen Gesellschaften selbst.

Fazit

Die Geschichte des Geldes ist eine faszinierende Reise durch die Zeit, die von der Einführung des Tauschhandels und Naturalwirtschaft über die Prägung von Münzgeld, die Entwicklung von Papiergeld und Banknoten, die Etablierung des Goldstandards bis hin zur Entstehung digitaler Währungen und Kryptowährungen reicht. Jede Phase dieser Entwicklung hat die Art und Weise, wie Gesellschaften handeln, investieren und den Wert von Gütern und Dienstleistungen messen, nachhaltig geprägt. Geld, in seinen verschiedenen Formen, hat nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst, sondern auch soziale Strukturen und politische Machtverhältnisse geformt.

Ergänzung oder Frage von Ihnen?

Können Sie etwas zu obigem Beitrag ergänzen? Oder ist eine Frage bei Ihnen unbeantwortet geblieben? Haben Sie einen Fehler gefunden?

Gibt es eine Frage zum Beitrag, etwas zu ergänzen oder vielleicht sogar zu korrigieren?

Fehlt etwas im Beitrag? Kannst du etwas beisteuern? Jeder kleine Hinweis/Frage bringt uns weiter und wird in den Text eingearbeitet. Vielen Dank!

Anhang

Die Geldmenge

Die Geldmenge

Wie viel Geld gibt es?

Ganz genau lässt sich die Menge des Geldes (Geldmenge) nicht definieren, weil nicht klar ist, was nun alles Geld ist. Um aber einen Anhaltspunkt zu haben, definiert die Zentralbank verschiedene Geldmengen.

- Die Geldmenge M0 besteht aus dem im Umlauf befindlichen Bargeld (Münzen und Banknoten) sowie dem Zentralbankguthaben der Kreditinstitute. Diese Menge kann am besten von der Zentralbank gesteuert werden.

- Die Geldmenge M1 enthält zusätzlich die Sichteinlagen (Girokontoguthaben), die jederzeit in Bargeld aufgelöst werden können.

- Die Geldmenge M2 enthält M1 plus Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist bis zu drei Monaten.

- Die Geldmenge M3 enthält M2 plus Anteile an Geldmarktfonds, Repoverbindlichkeiten, Geldmarktpapieren und Bankschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren. Diese Geldmenge steht bei der Geldpolitik des Eurosystems im Vordergrund.

Was ist Geldschöpfung?

Geldschöpfung

Wird Geld herausgegeben, spricht man von Geldschöpfung. Das Drucken von Banknoten oder die Herstellung von Münzen ist hierbei nur die augenfälligste Variante und steht im Prozess der Geldschöpfung an erster Stelle. Heutzutage entscheidet meist die Zentralbank, wie viel von diesem realen Geld in Umlauf gebracht wird. Ihre Entscheidung macht Sie dabei von Punkten abhängig, die unten im Bereich Geldpolitik besprochen werden.

Auch über die Gewährung von Krediten kann Geld geschöpft werden. Hierbei können u.a. Geschäftsbanken Geld auf Sichtguthabenkonten schöpfen, indem Sie Ihren Kunden Kredite gewähren (meist gegen eine Sicherheit wie zum Beispiel ein Haus). Dieser Kredit kann dann ausgegeben werden. Dieses Spielchen funktioniert natürlich nur, weil heutzutage kaum mehr einer alle seine Geschäfte mit Bargeld abwickelt, sondern der Großteil der Ausgaben bargeldlos per Überweisung oder Scheck getätigt wird.

Somit würde die Geldschöpfungsfähigkeit der Geschäftsbanken nur durch die Quote begrenzt werden, in der die Menschen Bargeld verwenden. Dies ist aber nicht gewollt. Von daher werden die Banken hier beschnitten, indem Sie beispielsweise einen gewissen Betrag der Kreditsumme als Eigenkapital halten müssen und/oder eine gewisse Mindestreserve bei den Zentralbanken zu halten, die einen bestimmten Prozentsatz der bei Ihnen liegenden Sichtguthaben Ihrer Kunden ausmacht.

Der Geldmarkt

Geldmarkt

Für die leihweise Übertragung von Geld gibt es genauso einen Markt wie für Rinder und Schweine. Ein Privatmann zum Beispiel, der einen Kredit für ein Haus erhalten möchte, fragt Geld nach und, indem er es als Sparer auf sein Konto legt, bietet er Geld auf dem Geldmarkt an. Banken nehmen hierbei eine Vermittlungsfunktion ein und lassen sich dies mit der Differenz zwischen Kredit- und Guthabenszinsen entlohnen. Natürlich gibt es noch weitere Geldmärkte, zum Beispiel die Kreditaufnahme über die Börse.

Geldpolitik

Geldpolitik

Geldpolitik wird in erster Linie durch die Steuerung der Geldmenge vorgenommen. Zentralbanken verfolgen hier in erster Linie das Ziel der Preisstabilität, d.h. die Bekämpfung der Inflation. Um dies zu erreichen, versucht Sie die Geldmenge (Basis ist hier heute die Geldmenge M3) im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu halten. Ein Sekundärziel der Geldpolitik ist die Schaffung wirtschaftlichen Wachstums – es ist aber umstritten, ob dies auf Dauer mit Geldpolitik möglich ist.

Probleme mit dem Geld

Probleme mit dem Geld

Wenn die Menschen über Probleme mit dem Geld nachdenken, fallen Ihnen meist 2 Dinge ein:

- Welche Probleme es mit sich bringt, kein Geld zu haben oder

- was manche Leute für Geld bereit sind zu tun.

Bei beiden steht Geld nur als Stellvertreter für dessen realwirtschaftliche Kaufkraft, wenige nur haben wie Dagobert Duck solch großes Vergnügen daran, das Geld um seiner selbst willen zu lieben.

Aber es treten mit dem Geld ganz andere Problem auf: Zum einen kann man es fälschen. Das wurde schon vor langer Zeit mit dem Naturalgeld gemacht. Damals waren Muscheln als Zahlungsmittel beliebt. Da hat man diese einfach aus Baumaterialien nachgeahmt. Heutzutage versucht man durch immer ausgeklügeltere Geldscheine den Fälschern das Handwerk zu legen – es scheint aber immer noch zu klappen.

Zum anderen treten Probleme auf, wenn der Staat zu Deckung seines Geldbedarfs einfach die Notenpressen anwirft und damit seine Ausgaben finanziert. Anfänglich klappt dies ganz gut - dann aber bemerken die Bürger den Betrug und als Folge davon wird das Geld immer weniger wert. Zu leiden haben wir allem die Sparer darunter - Kontenguthaben oder Bargeld kann völlig wertlos werden. Von daher wird hin und wieder geraten, für die Altersvorsorge in nicht so inflationsanfällige Güter wie Häuser oder Aktien zu investieren.

Über Preiseffekte streiten?

Über Preiseffekte streiten?

Abschließend sei noch erwähnt: Wenn man über fiskalpolitische Fragestellungen diskutiert, sollte man immer die realen Effekte von den Preisimplikationen trennen. Erstere Auswirkungen sind langfristig entscheidend, letztere sorgen nur kurzfristig für Irritationen und sollten (meines Erachtens) getrennt diskutiert werden.

Liste der verwendeten Quellen

Liste der verwendeten Quellen

- Wikipedia - Geschichte des Geldes

- BTN Münzen - Papiergeld

- Bundesdruckerei - Sicherheit durch Design bei Banknoten

- Bavarikon - Papiergeld – Herausgeber, Funktion und Verfahren

- Verschiede Bücher der Geschichte der Volkswirtschaftslehre

Im Zusammenhang interessant

- Regel Nummer 1: Vermeiden Sie Verluste

- Regel Nummer 2: Die Geldanlage streuen

- Regel Nummer 3: Verfügbarkeit berücksichtigen

- Für alle Geldanlagen gilt: Mehr Ertrag – mehr Risiko

- Sparplan-Vergleich: Welcher Sparplan ist der Beste?

- Was bedeutet Rendite?

➔ Zur Themenseite: Grundwissen zur Geldanlage

Die faszinierende Geschichte des Goldes: von der Antike bis heute

Gold, das ewige Symbol für Reichtum und Stabilität, durchzieht wie ein goldener Faden die Geschichte der Menschheit. Es wurde schon vor mehr als 7000 Jahren als Zahlungsmittel verwendet und ist ein Symbol für Macht, Status und Reichtum und hat als Mittel zur Schaffung von Währungen und als Mittel zur Speicherung von Werten gedient. Es ist auch ein Zeichen für Einheit und Solidarität, da es in vielen Kulturen als Symbol des Friedens und des Glücks angesehen wird.

Von den antiken Zivilisationen, die es als göttliches Metall verehrten, über die Goldrausch-Ära, die ganze Gesellschaften transformierte, bis hin zu seiner Rolle in der modernen Wirtschaft und Technologie – Gold hat stets eine Rolle gespielt. Dieser Artikel entführt Sie auf eine spannende Reise durch die Zeiten und zeigt, wie Gold die Wirtschaft, Kultur und Technologie der Welt beeinflusst hat und weiterhin beeinflusst.

Hier weiterlesen: Gold Geschichte

Wie viel Geld sollte ich sparen? Der Weg zum Finanzpolster

Egal ob für den Notgroschen, die Altersvorsorge oder für die finanzielle Freiheit: Sparen ist eine sinnvolle Sache. Aber wie viel sollte oder muss ich nun monatlich sparen? Und wie komme ich dahin, wo ich doch am Ende des Monats keinen Cent mehr auf dem Girokonto habe?

Dieser Artikel zeigt auf, wie Sie das Sparen, ein wichtiges Element auf Ihrem Weg zur Gelassenheit in Sachen Finanzen, einfach und erfolgversprechend angehen.

Hier weiterlesen: Wie viel sparen?

Geldwäsche verstehen: Konkrete Beispiele und Methoden vorgestellt

Das Phänomen Geldwäsche existiert, seitdem es staatliche Gesetze und Steuererhebungen gibt. Dahinter steckt immer die Absicht, die wahre Herkunft von Einnahmen durch gesellschaftlich akzeptierte Einkommensarten zu ersetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden hohe Anstrengungen und auch Kosten in Kauf genommen. Die konkreten Abläufe des Phänomens Geldwäsche sind komplex, aufgedeckte Fälle lesen sich spannend wie ein Krimi.

Hier weiterlesen: Geldwäsche Methoden Beispiele

Rendite verständlich erläutert – Definition, Renditerechner, Formel und Beispiele

Was bedeutet Rendite? Unter dem Begriff Rendite versteht man den jährlichen Ertrag einer Geldanlage in Bezug auf das eingesetzte Kapitel.

So wird die Rendite berechnet ► Definition Rendite ► Renditerechner ► Formel Rendite berechnen ► Rendite von Immobilien ► ... von Aktien und Fonds ► Renditedreieck (mit Risiko und Verfügbarkeit) ► Beispielrechnungen

Die Bedeutung und der Einfluss des Geldes

Geld – ein Begriff, der so alltäglich und doch so mächtig ist. Von den Anfängen des Tauschhandels bis hin zu den komplexen Finanzsystemen unserer Zeit hat Geld die Menschheitsgeschichte maßgeblich geprägt. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise, um die Bedeutung des Geldes in all seinen Facetten zu erkunden. Wir beleuchten die psychologischen Aspekte des Geldes, seine Rolle als Wirtschaftsmotor und die oft diskutierten moralischen Implikationen. Begleite uns auf einer Entdeckungsreise, die sowohl informative Einblicke als auch überraschende Fakten rund um das Thema Geld bereithält.

Warum ist Geld eigentlich so wichtig für uns? Auf einer einsamen Insel ausgesetzt, würden uns Millionen an Euro nicht ein müdes Lächeln entlocken. Aber hierzulande sind viele von uns bereit, einen großen Teil Ihres Lebens dem Gelderwerb zu widmen.

Die Bedeutung des Geldes resultiert nicht aus seinen materiellen Qualitäten, sondern vornehmlich daraus, was wir mit dem Geld machen können und welche Auswirkungen der Geldbesitz für uns hat.

Machen Sie sich diesen Hintergrund bewusst, denn es ist für die Planung und Visualisierung Ihrer Ziele bezüglich des Geldes wichtig: Sie können Ihr Unterbewusstsein nicht für das Geld an sich begeistern, sondern immer nur für die Möglichkeiten, die mit dem Geld verbunden sind. Schauen wir uns darum an, woraus sich die Bedeutung des Geldes für uns zusammensetzt.

Hier weiterlesen: Bedeutung des Geldes

Rendite verständlich erläutert – Definition, Renditerechner, Formel und Beispiele

Was bedeutet Rendite? Unter dem Begriff Rendite versteht man den jährlichen Ertrag einer Geldanlage in Bezug auf das eingesetzte Kapitel.

So wird die Rendite berechnet ► Definition Rendite ► Renditerechner ► Formel Rendite berechnen ► Rendite von Immobilien ► ... von Aktien und Fonds ► Renditedreieck (mit Risiko und Verfügbarkeit) ► Beispielrechnungen

Häufig aufgerufene Artikel aus dem Grundlagenbereich "Umgang mit Geld":

- Schritt 1: Anfangen – Überblick schaffen, Grundprinzipien anwenden

- 7 grundlegende Tipps zum Geld sparen

- Kredit aufnehmen – was beachten?

- Nützlich und ertragreich: Haushaltsbuch führen

- Welche Kreditkarte ist die Richtige für mich?

- Welche Versicherung brauche ich?

- Wie viel Geld sollte ich sparen?

➔ Zur Themenseite: Umgang mit Geld

Weitere Beiträge zum Umgang mit Geld

- Download: Einnahmen und Ausgaben Aufstellung

- Einen Puffer schaffen – nicht nur für schlechte Zeiten

- Geld sicher anlegen – von Einlagensicherung und Co.

- Ratgeber Ratenkredit – Beachtenswertes und Angebote

- Für Geldanlagen gilt: Mehr Ertrag – mehr Risiko

- Gesetzliche Rentenversicherung – Ihre Rentenansprüche – Rentenrechner

- Schritt 7: Kontrolle – Private Finanzen im Griff

- Kategorie: Grundlegendes Wissen zur Geldanlage